Paul Delaunay

1. Wikipédia (Fr.). Wikipédia

2. Rabelais, François (ca. 1483–1553), Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. introduction. Internet Archive

Notes

Paul Delaunay

Paul-Marie Delaunay (16 février 1878, Mayenne – 3 février 1958, Le Mans), est un médecin et historien français. Il fit ses études au petit séminaire de Mayenne, puis au collège Stanislas à Paris, avant d’entrer à la Faculté de médecine de Paris. Il épouse au Mans, le 4 février 1907, Marie-Louise Guittet. Paul Delaunay avait un frère, qui était abbé. Ses trois filles vivent au Mans.Sa thèse de médecine est de 1906 et fut couronnée par l’Académie de médecine, prix Hugo, mention honorable. Il exerça au Mans de 1906 à sa mort, en 1958. Il était notamment président de la Société nationale française d’histoire de la médecine, membre de Mayenne-Sciences, de la Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe et de nombreuses associations. Il était titulaire de la Croix de guerre 1914-1918, Chevalier de la Légion d’honneur, Officier d’Académie. Humaniste distingué, il lisait le latin et le grec dans le texte. C’était aussi un bibliophile passionné. Collectionneur, il s’intéressait à la botanique, la géologie, l’histoire naturelle et était un habitué du Muséum national d’histoire naturelle de Paris.

Ses œuvres très nombreuses sont déposées à la Bibliothèque du Mans. Leur liste permet de se rendre compte de la fécondité de ses travaux, rédigés dans un style agréable, parfois malicieux. Jean Rostand a écrit sur lui : « Cette belle œuvre défiera le temps et sera toujours consultée par les historiens qui y trouveront une source irremplaçable d’information et une haute leçon d’élégance achèvement, de rigueur et d’indépendance ».

Œuvres de François Rabelais. Tome V : Tiers livre. Observations, critiques et notes du docteur Delaunay.

Pantagruelion

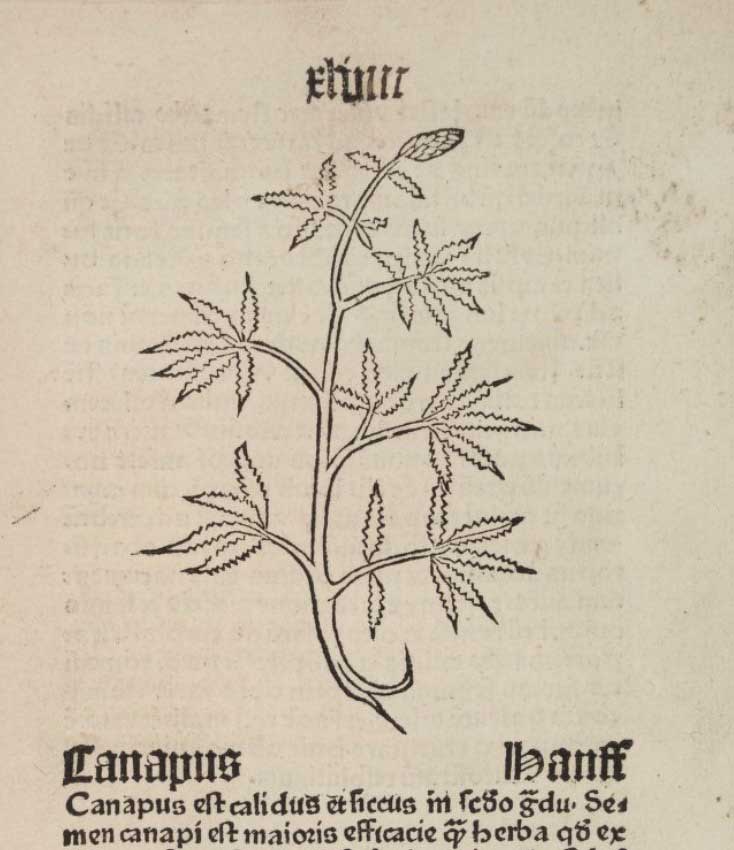

C’est le chanvre (Cannabis sativa L.) que Rabelais va décrir sous le nom de Pantagruelion. L’idée et le plan même de cette description du chanvre lui ont été suggérés par celle que Pline a donnée du lin au début du l. XIX de son Hist nat. V. Plattard, L’Œuvre de R., p. 154-164. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 339.

Internet Archive

ferulacée

Sembable à la tige fistuleuse de la férule qui est, d’aprés Fée, Ferula communis, L. (Ombellifére). Le caractère de la férule, dit Pline, est d’être divisée en tiges partagées par des nœuds: geniculatis nodata scapis (H.N., XIII, 42). Cette tige est grosse, fongueuse, crusée d’une canal médullaire, [medulla] carnosa… ferulæ, dit Théophraste, l. I, ch. 9, assez solide pour servir de bâton, et néanmoins assez lègère , pour ne pas blesser ceux qu’elle frappe. Pline, H.N. XIX, 56, range le chanvre, avec la thapsie et le fenouil, parmi les plantes férulacées. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 339.

Internet Archive

smyrnium, olus atrum

Ne faut-il point réunir ces deux mots en un seul, Smyrnium ousatrum ? Le maceron, Smyrnium olusatrum L., est une ombellifère, jadis utilisée en matière médicale. Il se peut cependant que Rabelais ait distingué deux espèces, car on trouve en France deux autres espèces de Smyrnium. L’olusatrum de Pline, ou hipposelinon ou smyrnion est le 3 L. Cf. Pline, XIX, 48; XX, 46; XXVII, 109. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 339.

Internet Archive

febves

Fève, Faba vulgaris Mœnch., Papilionacée. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 339.

Internet Archive

dendromalache

Théophrase (Hist pl., l. X, ch 5) décrit une [greek] qui serait, d’après Fraas, notre Lavatera arborea L (Malvacée). C’est la même sans doute que cite Pline : « Tradunt auctores in Arabia malvas septime mense arborescere, baculorumque usum praebere extemplo ». (XIX, 22) — Mais Rabelais l’a sans doube confondue avec la [greek] des Géoponiques (XV, 5, 5), [greek] de Galien (Meth. med., l XIV, ch. 5) qui serait, d’apres Sainéan (H.N.R., p. 104) l’Althea rosea Cav. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 340.

Internet Archive

les feueilles

Rabelais, dans ce long passage sur les analogies foliarires du chanvre, use surtout de la comparison, procédé cher aux botanists de l’époque, qui classaient les végétaux moins par analyse exacte et rapprochements anatomiques que par analogie morphologique ou onomastique. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 340.

Internet Archive

orcanette

Nome donné communément à deux Borraginées tinctoriales du midi: Onosma echiödes L. et Anchusa tinctoria L. ; celle-ci est l’anchusa de Pline (XXII, 23). Toutes deux ont les feuilles hérissées de poils rudes. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 340.

Internet Archive

betoine

Mauvais comparison ; qu’il sagisse ici de Betonica officinalis L., l’a plus réputée dans l’ancienne thétapeutique, ou de B. alopecuros L. comme le pense M. Sainéan (H.N.R., p. 104) ; bétoine a des feuilles crénelées, tandis que les folioles du chanvre sont dentées. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 340.

Internet Archive

fresne

Le Frêne, Fraxinus excelsior L. (Oléacée), a des feuilles composées, à folioles ovales lancéolées, dentées. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 340.

Internet Archive

aigremoine

L’aigremoine, Agrimonia eupatoria L. (Rosacée) a des feuilles composées, pinnées, à folioles lancéolées, dentées. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 340.

Internet Archive

eupatoire

L’eupatoire d’Avicenne, Eupatorium cannabinum L., (Composée), a des feuilles composées, à 3-5 lobes lancéoles-acuminées, dentés, assez semblables à celles du chanvre. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 340.

Internet Archive

nombres impars, tant divins et mysterieux

Les feuilles du chanvre sont composées de 5 à 7 folioles. Rabelais fait ici allusion à la théorie des nombres : l’importance des jours critiques impairs avait été signalée par Hippocrate ; et le nombre 7, sur lequel Cornélius Agrippa a amplement disserté, marquait les années climatériques, et bien d’autres choses encore. Numero deus impare gaudet, écrivait déjà Virgile. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 341.

Internet Archive

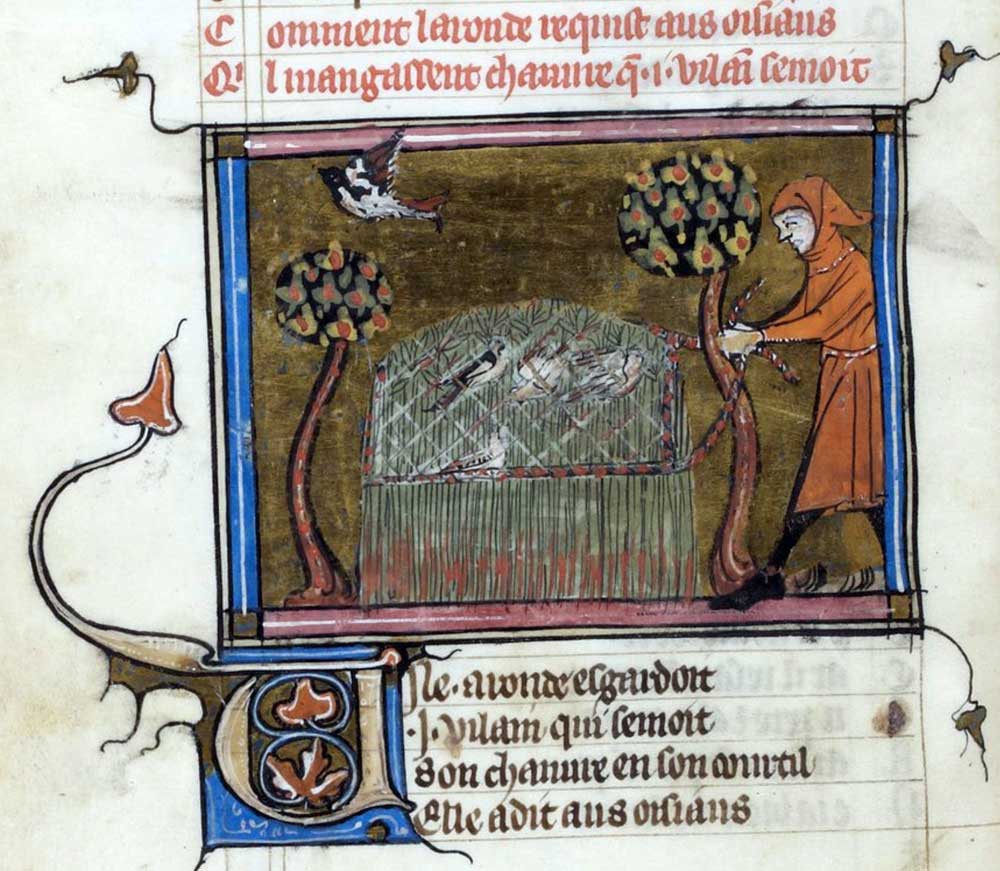

chardriers

Chardrier, nom donné en Guyenne et en Poitou au Chardonneret (Carduelis carduelis L.) (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 341.

Internet Archive

tarins

Fringilla (Spinus) spinus (L.) (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 341.

Internet Archive

estainct en l’homme la semence generative

Le chanvre indien (Cannabis sativa, L. var. indica) est un antispasmodique encore prescrit contre le satyriasis : « Semen ejus extinguere genituram vivorum dicitur. » Pline, XX, 97. — Que la semence du chanvre soit antiaphrodisiaque, c’est l’opinion de Dioscoride, de Pline, de Galien, d’Oribase, d’Aétius, de Paul d’Egine. Cependant, Galien observe, d’autre part (De alim. facult., L I, ch. 34), que d’aucuns croquent le grain de chanvre, grillé avec d’autres desserts, pour s’exciter à la volupté. C’etait encore, au XVIIe siècle, une opinion courante chez les Persans, au rapport d’Œlschlœger, et il y a moins de 50 ans, d’après Mattia di Martino, les paysans siciliens employaient le chanvre comme talisman amoureux. Cf. A. Garrigues, Où l’on voit un oubli de Rabelais conduire à une erreur thérapeutique, Vox Medica, no 4, 20 septembre 1928, p. 8-11. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 341.

Internet Archive

difficile concoction

It s’agit ici de la première concoction, ou digestion gastrique, au sens où l’entendent Aristote et Galien. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 342.

Internet Archive

deux sexes

On a attribué à tort à Rabelais le mérite d’avoir parlé le premier de la sexualité chez les plantes. Si Aristote écrit que les végétaux mâles ne se distinguent point des végétaux femelles, par contre Théophraste écrit : « Arborum universarum… plures sane differentiæ intelliguntur… qua foemina masque distinguuntur » (Hist. Plant. III, 9). Et Pline parle couramment d’espèces mâle et femelles. Encore faut-il noter que ces mots, dans la langue des anciens botanistes, ne caractérisent le sexe que pour les plantes dioïques (palmier, figuier), Autrement, ils désignent seulement certaines différences morphologiques : mas signifie géneralement fort, vigoureux, ou moins fécond; foemina, faible; ou plus fécond. Ces mots s’inspirent encore de la similitude de certains végétaux avec les organes sexuels animaux; ou enfin ils constituent un simple expédient de nomenclature. Cf. Saint-Lager, Remarques hist. sur les mots plantes mâle et plantes femelles, Paris, Baillière, 1884, 48 p. in-8°. — Rabelais n’a certainement pas approfondi cette question, encore non résolue de son temps. Césalpin nie l’existence d’organes sexuels chez les plantes. Clusius est le premier à soupçonneur leur rôle.

Si Rabelais a véritablement voulu parler de la sexualité végeetale, la liste des plante qu’il donne comme pourvues de sexes distincts (dioïques) n’est pas impeccable, puisqu’elle range à côté du chanvre, du palmier, du térébinthe (dioïques), le chêne, l’yeuse, le cyprès (monoïques), le laurier, l’asphodèle, la mandragore, l’aristoloche, le pouliot, la pivoine (hermaphrodites), sans compter l’agaric qui a un mode de reproduction asexuè et les fougères, dont la génération compliquée ne fut élucidée qu’au XIXe siècle par Lesczyc-Suminsky et Hofmeister. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 342.

Internet Archive

lauriers

Le G. Laurus a des fleurs hermaphrodites, et qui ne sont unisexuées que par avortement. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 342.

Internet Archive

palmes

Palmiers. Les fleurs sont unisexuées dans la majorité des genres. En fait de palmiers, Pline a sourtout décrit le dattier (Phœnix dactylifera L.), et distingue avec raison le mas et le fœmina (H.N., XIII, 7), le dattier étant, en effect, dioïque. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 342.

Internet Archive

chesnes

Le chêne a des fleurs màle et femelles distinctes, mais portés sur le méme pied (monœcie). Pline, qui distingue à tort un chêne mâle et femelle, ecrit « In querna, aia [glans] dulcior molliorque feminæ ; mari spissior », XVI, 8. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 342.

Internet Archive

heouses

Yeuse, Quercus ilex L. Chêne vert, eousé. — Heouse, mot provençal, pour yeuse. Belon (Rem., 1559, p. 39), dit eouse. Arbre monoïque, à fleurs unisexuées ; « Masculas ilices negant ferre [glandes] », dit Pline, XVI, 8. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 342.

Internet Archive

asphodele

Asphodelus, genus de Liliacées. Celui que décrit Pline (XXI, 68) est Asphodelus ramosus L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 343.

Internet Archive

mandragore

Hermaphrodite, comme les autres Solanées. Les vieux auteurs prétendaient retrouver dans la bizzare conformation de la racine ne sorte d’ébauche humaine, tantôt mâle, tantôt femelle. (Cf. H. Leclerc, La mandragore, Presse médicale, no. 102, 23 décembre 1922, p. 2138-2140, et J. Avalon, La mandragore, son histoire, sa légend, Æsculape, 13e année, nos. 10 et 12, octobre et décember 1923, p. 223-337, 271-275). Pline décrit 2 esp. de Mandragore : « Candidus qui est mas, niger qui femina existimatur. » (XXV, 94). La mandragore femelle de Pline est pour Fée Mandragora autumnalis Bert., la mâle, M. vernalis Bert. Linnée n’en fait qu’une espèce, M. officinarum L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 343.

Internet Archive

fougere

Rabelais ingorait évidemment le mode de génération à double cycle, l’un asexué, permanent (sores, sporanges, spores) ; l’aultre sexué et transitoire (prothalle, anthéridie + anthérozoïde, archégone + oosphère), qui charactérise les fougères. Sans envisager le mode de reproduction, les anciens botanistes grec décrivaient comme fougère mâle la plus haite, et cujus ex und radice complures exeunt filices (Pline, XXVII, 55), autrement dit notre Pteris aquilina L., et comme fougère femelle ou Thelypteris les fougères de taille plus petite, à frondes multiples entées sur divers points du rhizome (Anthyrion, Polystichon, Blechnon). Une interprétation fautive et à contresens faite par Dodoëns des mots fougère mâle et femelle a entrainé dans la même confusion tous les auteurs moderns. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 343.

Internet Archive

agaric

Les agarics se reproduisent ay moyen de spores exogènes, développées à la surface de certaines cellules des lames de l’hyménium, nommées basides. Il n’y a point chez eux de reproduction sexuée. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 343.

Internet Archive

aristolochie

Aristolochia, aristoloche, genus de la famille des Aristolochiées, à fleurs hermaphrodites. A la suite des Grecs, Pline en distingue 4 espèces, parmi lesquelles « alterum [genus] mascuoæ, radice longd » (XXV, 54) qui correspond, pour Fée à A. longa L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 343.

Internet Archive

cypres

Pline, XVI, 60, décrit deux espèces de Cyprès : « Meta in fastigium convoluta, quæ et femina appellatur ; mas spargit extra se ramos. » Le C. femina est notre Cupressus fastigiata D. C.; le C. mas, notre C. horizontalis Mill., mais ces espèces sont toutes deux monïques. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 343.

Internet Archive

terebinthe

Pline en décrit plusieurs espèces : « Ex his mascula est sine fructu ; feminarum dup genera » (XIII, 12). En réalité, il n’y là qu’une espèce, et dioïque: Pistacia terebinthus L. (Térébinthacées). (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 343.

Internet Archive

pouliot

Pline, XX, 54, distingue le pouliot mâle du pouliot remelle : «Femina pulegii… est autem haec flore purpureo, mas candidum habet. » Les mots mâle et femelle ne traduisent ici que des variations de coloris; et in n;y a qu’un pouliot, hermaphrodite comme les autres Labiées : Mentha pulegium L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 343.

Internet Archive

pæone

Plante ainsi nommée en souvenir de Pœon, lequel s’en servit pour guérir Pluton blessé par Hercule (Homère, Il., ch. 5). On reléve les formes pœonia (Pline) peone (XIIIe siècle), peon (P. Belon, XVIe siècle) — Dioscoride (III, 157), reconnait deux sortes de pivoine, l’une mâle et l’autre femelle : c’est à la seconde que l’on rapporte la pivoine de Pline (XXV, 10), qui est notre Pæonia officinalis L. La première, [greek], serait notre P. corallina L. (Fée). Saint-Lager dit que le P. mas se rapporte à nos P. peregrina et P. officinalis, et la P. fœmina à P. corallina. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 343.

Internet Archive

pantagruelion masle et femelle

Rabelais commet ici une confusion grave : le Cannabis sativa est une plante dioïque, à pieds mâle et femelles distincts ; le fruit, fécondé par le pollen des fleures mâles, ne peut éviedmment naître que du pied femelle. Mais l’erreur popilaire, partagée par Gesner, Fuchs, Dalechamps, Dodoens, Lonicer, considérait comme mâle la plante porte-graine, plus luxuriante ; comme femelle la plante plus grêle à fleurs pistillées, non suivies de fruits, et qui dépérit la première. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 344.

Internet Archive

æquinocte automnal

« Semen ejus quum est maturum, ab æquinoctio autumni distringitur. » Pline, XIX, 56. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 345.

Internet Archive

mercuriale

La mercuriale fut trouvée par Mercure, dit Pline, XXV, 18, qui lui donne les noms de linozostis, parthenion, hermupoa, mercurialis : « Duo ejus genera, masculus et fœmina. » C’est Mercurialis annua, L. Son usage thérapeutique est fort ancien ; le miel de mercuriale entre encore dans la composition de nos lavements purgatifs. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 347.

Internet Archive

panacea, de Panace

Pline, XXV, 11, en mentionne plusieurs espèces: « Duo ejus genera, masculus et fœmina. » C’est Mercurialis annua, L. Son usage thérapeutique est fort ancien; le miel de mercuriale entre encore dans la composition de nos lavements purgatifs. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 347.

Internet Archive

armoise, de Artemis

Rabelais la place sous l’invocation d’Artémis, ou Diane Ilithya. D’autres, comme A. Paré, veulent qu’il s’agisse d’Artémise, reine de Carie: « Artemisia, uxor Mausoli, adoptata herba quæ antea parthenis vocabatur », dit Pline, XXV, 36. — Dioscorides ne décrit pas moins de quatre artemisia, que Fée rapporte à nos A. campestris, L., A. camphorata, Vill., A. pontica, L., A. chamæmelifolia, Vill. Ce sont des plantes amères, stomachiques, aromatiques, emménagogues, d’un usage thérapeutique fort ancien. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 347.

Internet Archive

Eupatoria

« Eupatoria quoque regiam auctoritatem habet. » Pline XXV, 29. On a dédié à Mithridate Eupator, roi de Pont : 1° l’Eupatoire d’Avicenne, Eupatorium cannabinum, L. 2° l’Eupatoire de Mésuë, Achillea ageratum, L. 3° l’Aigremoine, Agrimonia eupatoria, L., qui, pour Sprengel, est la véritable Eupatoire de Dioscoride. Cependant, l’Eupatoire décrite par Pline, et vantée par Galien, Paul d’Égine, Avicenne, est l’E. cannabinum. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 347.

Internet Archive

telephium

Télèphe, fils d’Hercule, fut blessé et guéri par Achille au siège de Troie. « Telephion porcilacæ similis est et caule et foliis », dit Pline, XXVII, 110. Probablement Sedum telephium, L. (Crassulacée). Columna a voulu y voir Zygophyllum fabago, L.; d’autres disent le Cochlearia. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 347.

Internet Archive

euphorbia

« Invenit et partum nostrorum ætate rex Juba, quam appellavit euphorbiam, medici sui nomine ». Pline, XXV, 38. C’est Euphorbia (Diacanthium) officinarum, L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 347.

Internet Archive

alcibiadion

Pline nomme, sans le décrire, l’Alcibion (XXVII, 22); ailleurs, il le nomme anchusa ou arcebion (XXII, 25). Ce serait, pour Fée, l’ὰλχίστον de Nicander (Thér., 637) : Alcibii radicem echii pariter lege…, notre Echium creticum, L. — Mais Nicandre parle encore d’une autre Alcibie :

Est alia Alcibii cognomine planta…

(trad. de J. de Gorris); Anchusa altera, que certains, dit Dioscoride, appellent Ὰλχισιάσειον ou Όνοχειλέζ de Pena et Lobel, et qui est aussi une borraginée, l’Alkanna tinctoria, Tausch.

Ce nom vient-il d’Alcibiade? ou, comme dit J. Grévin, de ce qu’ « un homme nommé Alcibie la trouva et expérimenta le premier quelle force elle avait contre la morsure des serpens ? » D’autres étymologistes ont proprosé : ἀλχῄ force, et βίοζ, vie. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 347.

Internet Archive

polemonia

« Polemoniam, alii philetæriam, a certamine regum inventionis appellant ». Pline, XXV, 6. C’est le πολεμώντον de Dioscoride (IV, 8). Tournefort, le premier, reconnut dans cette plante la Valériane grecque (Polemonium cæruleum, L.). C’est l’avis de Fée. M. Sainéan la rapporte à Hypericum (Ascyreia) olympicum L. La plante que les botanistes appelaient au XVIe siècle, avec Pena et Lobel, Polemonium monspelliense est notre Jasminum fruticans, L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 348.

Internet Archive

grenades

Grenadier, Punica granatum L. (Myrtacée). Selon Pline les meilleures grenades venaient de Carthage (Malum punicum) : « circa Carthaginem punicum malum cognomine sibi vindicat », XIII, 34. Mais de Candolle pense que cet arbre est originaire de Perse, et ne fut qu’importé à Carthage par les Phéniciens. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 349.

Internet Archive

ligusticum

Ligusticum, Livèche, de Liguria, parc qu’elle se trouve communément sur la côte génoise. « Ligisticum silvestre est in Liguriae suæ montivus », dit Pline, XIX, 50. Genre d’Ombelliféres comprenant div. est. de Corse, des Alpes, des Pyrénées. S’agit-il ici de Ligusticum levisticum, L. ? (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 349.

Internet Archive

rhubarbe

Rhubarbe, Rheum. (Polygonée). De Rha, nom d’un fleuve cité par Ammien Marcellin, et qui est le Volga; et barbarum. Inconnue des anciens, ell est mentionée pour la première fois (Rheum barbarum) par Isidore de Séville (VIIe siècle). On trouve la forme Reubarbe dans Platearius et le Hortus sanitatis (1500). Ce produit, anciennement importé de la Perse et de la Chine, est fourni par diverses esp. de Rheum, surtout Rh. officinale, Bn. Mais la différenciation en est assez confuse, et compliquée par des hybridations. Cf. H. Baillon, Dict. des Sc. méd. de Dechambre, 3e s., t. IV, art Rhubarbe, p. 416-436. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 349.

Internet Archive

santonicque

« Santonicum appellatur e Galliæ civitate ». Pline, XXVII, 28. Plante qui pousse au pays des Santones (Saintes). « Absinthe xaintonicque », dit Bernard Palissy (Des Pierres). Le Santonicum (genus absinthii) de Pline serait, pour Fée, Artemisia santonica L., mais cette dernière est une espèce tartare et persane qu’on ne sauraut trouver en Saintonge. L’absinthe xaintonique de Palissy est, d’apres Audiat, Artemisia maritima, L., hôte habituel de notre côte atlantique, et dont une var. porte le nom d’A. sauveolens, Lmk., = A. santonica, Woodv. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 349.

Internet Archive

castanes

Castana vulgaris, Lam. Châtaignier. Amentacée probablement indigène en Europe, mais que Pomponius Mela (II, 3, 35) dit originaire de Castanea, ville de Magnésie. [Note: Mela does not appear to attribute the origin of castanes to Castanea, he merely mentions that there is a town in Magnesia of that name.] Pline dit, au contraire (XV, 25) : « Sardibus eæ provenere primum ». (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 349.

Internet Archive

persicques

« Ex Perside advecta [persica] », dit Pline (XV, 13). C’est le pècher, Persica vulgaris, D. C. Les Grecs et les Romains le reçurent de la Perse ou de l’Asie orientale, mais de Candolle le croit originaire de la Chine. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 349.

Internet Archive

sabine

Arbrisseau commun en Italie dans le pays des Sabins: « Herba sabina… duorum generum est », dit Pline, XXIV, 61. Les deux espèces distinguées par cet auteut ne sont, pour Fée, que deux var. du Juniperus Sabina L. (Junipéracée). (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 350.

Internet Archive

Stœchades

Des îles Stœchades, auj. îles d’Hyères, Σνοτχάζ (Dioscoride, III, 31). « Stœchas in insulis tantum ejusdem nominis gignitur odorata herba », dit Pline, XXVII, 107. C’est Lavendula stœchas, L. (Labiée). Rabelais dit « mes îles Hieres » parce qu’il prise le titre de Calloier des îles Hyères. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 350.

Internet Archive

spica celtica

Spica celtica, nom bas-latin du Nard celtique des Anciens (originaire des Alpes méridionales ou Celtiques), par opposition au Nard indique. Valeriana celtica, L. (Valérianée). — Spic celtic, dit Platerius (XIIIe siècle). (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 350.

Internet Archive

absynthe

« Ἀπίνθιον dictum, id est quod nemo bibere potest. » (Ch. Estienne). « Apinthion, c’est-à-dire non beuvable, pour ce qu’on n’en peut boyre aucunement à raison de l’amertume excessive qui est en elle. » (Fuchs.) De α et πίνθιον, impotable, dit aussi le Dictionnaire de Trévoux (1752). Lémery, par contre, donne comme étymologie α priv. et ψίνθοζ, delectatio, plante amère et désagréable. « Absinthii genera plura sunt », dit Pline, XXVII, 28 : Santonicum [Artemisia santonica, L. ?]; ponticum [Artemisia pontica, L. ?]; italicum [Artemisia absinthium, L.]. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 350.

Internet Archive

holosteon

De ὂλοζ, tout, ὀστέον os, en tout dur comme l’os, nom donné par antiphrase à une plante très molle. « Holosteon sive duritia est herba ex adverso appellata a Græcis, sicut fel dulce ». L’όλὁστιον de Dioscoride (III, 11), Holosteon de Pline, XXVII, 65, holostium de Galien (De. simpl. med. fac., l. VIII) est, pour quelques auteurs, Plantago coronopus L.; pour Fée, plus probablement Plantago holostea, Lmk. de l’Europe méridionale. Mais la plante que les botanistes du XVIe siècle, Boutonet, Pena, Lobel, appelaient Holosteum monspelliense, est Plantago albicans L., de la France et de l’Europe méridionales. Sainéan (H.N.R., p; 117) croit reconnaître dans l’Holosteon de Rabelais une Caryophyllée, Holosteum umbellatum, L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 350.

Internet Archive

aristolochia

De ἄριστοζ, excellent, λόχια, lochies; plante qui, d’après Dioscoride, facilite post partum le flux lochial. « Inter nobilissimas aristolochiæ nomen dedisse gravidæ videnturm quoniam esset ὰρίστη λοχενούσαιζ », dit Pline, XXV, 54. Aristolochia, genre d’Aristolochiées. Pline en mentionne quatre esp.: l’une à tubercules ronds (A. lutea, Desf. ? selon Sprengel; A. rotunda, L. ? pour Fée) ; la 2e, mâle, à racine longue (A. longa, L. ?); la 3e, clematitis ou cretica (A. clematitis, L. ?); la 4e ou plistolochia, ou polyrrhizon (A. pistolochia, L. ?) La plus employée en thérapeutique ancienne était A. longa, L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 350.

Internet Archive

lichen

Le mot lichen (λειχὴν), déjà employé par Hippocrate, désigne des affections cutanées ou dartres de nature fort diverse, et différentes du groupe de dermatoses auquel les nosographes modernes ont réservé le nom de lichen. Des textes de Dioscoride, Pline et Galien, il ressort que ce vocable fut transféré de la pathologie à la botanique, et après avoir désignee les dartres, s’appliqua à des cryptogames, à thalle circiné, farineux ou crustacé, simulant l’aspect des lésions cutanées. De plus, de par la théorie des analogies, ceux-là guérirent celles-ci. « In iis [prunis sylvestribus] et sativis prunis est limuis arborum uem Græci lichena appellant, rhagadiis et condylomatis vere utilis », dit Pline, XXIII, 69. Ce lichen du prunellier pourrait ètre Evernia prunastri, Auch. Par contre, les 2 var. de lichen que Pline mentionne ailleurs, XXVI, 10, ne semblent point se rapporter à des lichens, mais plutôt a des Hépatiques : Marchantia polymorpha, L., et M. stellata, Scop. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 351.

Internet Archive

maulve

Malva, μαλάχη ; (μαλάσσω, j’amollis, allusion aux propriétés émollientes de la plante.). Pline décrit, XX, 84, deux espèces de mauve cultivée: malope et malache; deux espèces sauvages: major, ou althæa, ou plistolochial et minor. Malache, Μαλάχη de Théophraste (H.P., 1, 4) est, pour Sprengel, Lavatera arborea , L.; pour Fée, Malva rotundifloria, L. Malope, et Malva silvestris major aut minor est pour Fée M. silvestris, L. Quant a Μαλάχη de Dioscoride (II, 144) Sprengel y voit soit M. rotundifloria, L., soit M. mauritanica. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 351.

Internet Archive

callithrichum

Le callitrichos ou callithrix ou Adianton de Pline, XXII, 30, XXV, 86 est l’Asplenium trichomanes, L., ou doradille. Pline lui confère par erreur les propriétés de l’ὰσίαντον χαὶ πολύτριχον de Dioscoride (IV, 136), qui est notre capillaire de Montpellier, Adiantum capillus Veneris, L. C’est le pétiole des frondes de ce dernier, brun, luisant, lisse et mince, que l’on a voulu comparer à un cheveu (cheveux de Vénus) et employer, en vertu de la doctrine des analogies, contre la calvitie, ainsi que le préconise en 1644, avec enthousiasme, Pierre Formi, de Montpellier. Cf. H. Leclerc, Le Capillaire, Courrier médical, 72e année, n° 43, 26 novembre 1922, p. 505-506. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 351.

Internet Archive

alyssum

De α privatif et λύσσα, rage, plante qui préserve de la rage : « nomen accepit quod a cane morsos rabiem sentire non patitur, potus ex aceto, adalligatusque. » Pline, XXIV, 57. L’alysson de Pline — différent de celui de Dioscoride, lequel est autre que celui de Théophraste — partaît se rattacher à quelque Rubiacée : Rubia lucida, L., pour Sainéan (H. N. R., p. 117). Au XVIe siècle, Pena et Lobel appelaient Alyssum Italorum notre Alyssum maritimum, Lmk. L’Alyssum mentionné par Lémery comme antirabique serait, pour Mérat et de Lens, A. montanum, L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 351.

Internet Archive

ephemerum

Plante décrit par Pline, XXV, 107: « Ephemeron folia habet lilii, sed monora, caulem parem, florem cæruleum. » Cette description a donné lieu à une foule d’hypothéses: Fée pense à Convallaria verticillata, L. Il y a un autre ephemeron ainsi nommé parce que eodem die possit occidere, décrit par Théophraste (H. P. IX, 16), chantee par Nicandre:

Si quisquam infestos Medeæ Colchidis ignes

Incautus gustarit ephemeron, ille repente

Uritur…

(Nic. Alexipharmaca)

mentionné par Dioscoride (IX, 84), prescrit, au cinquième siècle, sous le nom d’hermodacte par le byzantin Jacques Psychriste, et qui est le colchique: « Colchicon, alii ephemeron, Romani bulbum agrestem, exitu autumni florem fundit croceo similem », dit Ruellius, De nat. stirp. libri tres, Paris, S. de colines, 1536, in-f°, l. III, ch. 115, p. 832. « Ephemerum, que quelquesuns nomment Colchicon ou bulbe sauvage. » Paré, l. XXI, des venins, ch. 43. C’est Colchicum autumnale, L. — Le colchicum minus de Pena et Lobel est C. arenarium, Wald. et Kit. Le colchique renferme un alcaloïde trés actif, la colchicine. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 351.

Internet Archive

Bechium

De βήξ, toux, plante qui calme la toux. «Tussim sedat bechion quæ et tussilago dicitur», dite Pline, XXVI, 16, qui pense pouvoir l’identifier, avec certains auteurs, au chamæleuce, farfarus, or farfugim (XXIV, 85). C’est notre tussilage ou pas d’âne, Tussilago farfara, L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 352.

Internet Archive

nasturtium

Nasturtium, de nasus torsus, parce que sa saveur âcre fait froncer les ailes du nez. «Nomen accepit a narium tormento,» dit Pline, XIX, 44, qui parle encore du nasturtium au l. XX, ch. 50. — En langue d’oc, nasitord (Duschesne, 1544) ou, par corruption, nasicord (1536). Le cresson alénois est Lepidium sativum, L. Le nom de nasturtium a été transféré par la nomenclature moderne au cresson de fontaine, Nasturtium officinale, R. Br. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 352.

Internet Archive

hyoscyame

De ὖζ, oirx, χύαμοζ, fève, fève de porc. Élien dit que les sanglier quio en ont mangé sont atteints de mouvements convulsifs, et contraints d’aller boire et se baigner. «Apollinaris, apud Arabas altercum, apud Græcos vero hyoscyamus appellatur». Pline, XXV, 17. Pline en mentionne plusieurs espèces, toutes de notre genus Hyoscyamus ou jusquaime, et que Rabelais ne distingue pas autrement. Cependant, si le mot Hanebane ci-dessous désigne H. niger, la jusquiame que vise ici Rabelais est autre : probablement H. albus, L., du Midi. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 352.

Internet Archive

hanebanes

Ce nom désigne la jusquiame, et semble être rapporté a Hyoscyamus niger, L. Il dérive pour les uns, de l’arabe Hanab; pour Sainéan du dialecte wallon; pour Gentil, de l’anglais han ban, tue poule (semence mortelle pour les poules). On retrouve la forme hannebanne dans l’Agriculture et maison rustique de Ch. Estienne et J. Liébaut, l. I, ch. 8. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 352.

Internet Archive

heliotrope

«Heliotropii miraculum sæpius diximus, cum sole se circumagentis, etiam nubilo die». Pline, XXII, 29. Pline en distingue deux espèces: l’helioscopium ou verrucaria qui est, pour Fée, notre herbe aux verrues, Heliotropium europæum, L.; et le tricoccum qui est, pour Fée. le tournesol, Croton tinctorium, L. Crozophora tinctoria Neck. L’héliotrope est trop diversement décrit par les anciens pour que ces identifications soient certaines: Hœfer veut voir dans le Soleil (Helianthus annuus, L.) l’heliotropium de Dioscorde et Pline, oubliant que c’est une plante du Pérou. Reutter dit que l’Heliotropium des contemporains de Théophraste et d’Horace est la plante dite Sponsa solis, solsequium, notre chicorée sauvage, Cichorium intybus, L. Quant à Rabelais, il se soucie assez peu de préciser des plantes qu’il ne cite que par parade d’érudition: H. Sainéan (H. N. R., p. 120) pense que son Héliotrope est H. europæum; mais je ne sache pas que celui-ci ait jamais porté le nom de Souci. On lit dans Matthiole que le nom d’heliotropium fut parfois appliqué a un Catha: or, le Catha poetarum de Pene et Lobel est bien notre Calendula arvensis, L., ou souci. (Paul Delaunay).

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 352.

Internet Archive

adiantum

Adiantum, de α privatif et διαίνω, je mouille, plante qui, trempée dans l’eau, ne s’en imbibe point. «Aquas respuit, perfusum mersumve sicco simile est», dit Pline, XXII, 30. L’Adiantum de Pline, c’est la doradille, Asplenium trichomanes L. Mais ce que Pena et Lobel appelaient Adiantum avec Théophraste, Nicandre et Dioscoride, est A. capillus Veneris, L. On observe à la surface de beaucoup de plantes un revêtement cireux, et même, sur les feuilles de certaines fougères, un saupoudrage de véritable matière rasse, qui les imperméabilise. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 353.

Internet Archive

myrte, de myrsine

Le Myrtus des Anciens est notre M. communis L. (Myrtacée.) — M. Sainéan (H.N.R., 120) pense que cette Myrsine est Myrrha fille de Cinyre, roi de Chypre (Ovide, Mét., X, 298 et sqq.) qui fut changée en un arbre à myrrhe, que Rableais aurait confondu avec le myrte. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 353.

Internet Archive

Pytis

Pitys, jeune fille poursuivie de Pan et Borée, ayant manifestée quelque inclination pour ce dernier, fut assommée par Pan contre un rocher. La Tere eut compassion de la victime et la changea en Pin. On plaçait sur les bustes de Pan des couronnes de pin. (Lucien, Dial. des deux, XX11.)

Πίτνζ est d’après le Dictionnaire de Planche, le pin ou picéa. D’apres Belon (De arb. conif., f° 16 r° et v°), le picéa est le πενχη des Grecs, et le pinus le πίτνζ. Or, le picea de Belon nous paraît se rapporter soit au pin de Macédoine (Pinus pence, Grisebach) soit aux diverses varietés du Pinus sylvestris, L.; le pinus de Belon, au Pinus pinea, L., ou pin pignon, Mais les opinions botaniques de Rabelais n’étaient peut-être pas les mêmes de Belon, et la confusion est telle, dans la nomenclature ancienne des Conifères, qu’il est difficile de déterminer exactement l’acception, d’ailleurs variable, de ces vieux vocables. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 354.

Internet Archive

Cynara

Cynara, nom d’une fille qui fut, selon la fable rapportée dans le Banquet d’Athénée, métamorphosée en plante. On trouve dans Pline (VIII, 41) le mot Cinare. Mais les Kactos, Kinara et Scolimos des Grecs et le Carduus des Romains n’étaient que le Cardon, Cynara cardunculus, L. Les Anciens, selon Targioni, n’ont pas connu l’artichaut, Cynara scolymus, L., forme culturale probablement dérivée du précédent, qui fut apportée en 1466 de Naples à Florence, et importée en France au début du XVIe siecle. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 354.

Internet Archive

Narcisse

Narcisse, fils du fleuve Céphisae et de Liriope, fille de l’Océan, méprisa les nymphes séduites par sa beauté et laissa mourir la nymphe Écho sans daignes répondre à ses vœux. S’étant miré dans une source, il devint si épris de lui-même qu’il en sécha de langueur. Les dieux le changèrent en fleuve, et une fleur perpétua sa mémoire (Ovide, Mét., III, 341 et sqq.) Pline (XXI, 12) décrit, sous le nom de Iis purpurins, trois espèces de narcisse. Le narcisse des Anciens est probablement Narcissus poeticus, L., de l’Europe méridionale (Amaryllacée). (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 354.

Internet Archive

saphran

Ovide (Mét., IB, 283) rapporte que le jeune Crocus, fort amoureux d’une fillette, fut métamorphosé en plante. Ce nom vient plutôt du grec, χρόχοζ (de χρόχη, fil ou trame, par allusion aux franges des stigmates de la plante, seuls employés en thérapeutique). D’ailleurs les étamines florales se nomment en grec χροχύδεζ.

Pline (XXI. 17) mentionne le Crocum silvestre et le C. sativum; ils correspondent à notre Crocus sativus, :L. (Iriacée). (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 354.

Internet Archive

Smilax

Smilax, jeune fille qui fut, selon la fable, changée en plante avec son amant Crocus.

Et Crocon in parvos versum cum Smilace flores prætereo…

Ovide, Mét. IV 283-284

Smilax aspera L., Salsepareille d’Europe, Asparaginée grimpante de la France méridionale. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 354.

Internet Archive

Hippuris

Hippuris, de ϊπποζ, cheval, ὀνρά queue, allusion à la forme de la plante. — «Equisetum hippuris a Græcis dicta, … est autem pilus tertræ, equinæ setæ similis. » Pline, XXVI, 83. Ce nom, aujourd’hui transféré à une Hippuricacée (Hippuris vulgaris, L.), désignait alors la prêle ou Equisetum. Sainéan (L’histoire naturelle et les branches connexes dans l’œuvre de Rabelais, 122) y voit l’Elimosum, L. Pour Fée, l’hippuris ou ephedron de Pline est E. sylvaticum L. et l’hippuris altera E. arvense, L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 354.

Internet Archive

iris

Ἴριζ, allusion aux couleurs diaprées de la fleur, qui rappellent l’arc-en-ceil ou écharpe d’Iris, messagère de Junon: «Floret diversi coloris specie, sicut arcus cælestis, unde et nomen», Pline, XXI, 19. — C’est probablement Iris florentina, L., peut-être aussi quelque espèce africaine, I. alata Lmk., I. mauritanica Clusius, I. stylosa Desf., I. juncea, Poir. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 355.

Internet Archive

myosata

De μυζ, souris, ουζ, oreille, allusion à la forme des feuilles et aux poils qui les couvrent. «Alsine quam quidam myosoton appellant… quum prorepit musculorum aures imitatur foliis», Pline, XXVII, 8. C’est, pour Fée, Parietaria cretica, L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 355.

Internet Archive

coronopous

De χορωη, corneille, πουζ, pied, allusion à la forme des feuilles. «Aculeatarum caules aliquarum per terram serpunt, ut ejus quam coronopum vocant», Pline, XXI, 59. Fée y veut voir une Crucifére, Cochlearia coronopus, L.; Sainéan, une Légumineuse, Lotus ornithopodioides, L. Mais la plante conservée dans l’herbier de Rauwolff, à Leyde, sous le nom de Coronopus vulgaris est une Plantaginée, notre Plantago coronopus, L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 355.

Internet Archive

Le nombril de Venus

Umbilicus pendulinus, D. C., Crassulacée, à feuilles radicales arrondies, concaves, ombiliquées. C’est le cotyledon de Pline (XXV, 101). «Ce Cotylédon, autrement nommé Umbilicus Veneris» a été figuré pour la première fois par P. Belon, Obs., l. I, ch. LIII, p. 118, de l’éd. de 1588. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 356.

Internet Archive

les cheveulx de Venus

Capillus Veneris (Apulée, Herb. 47.); Capilli Veneris (Platearius); Cheveux de Vénus (Ol. de Serres), nom donnée à l’Adianthum (Matthiole, l. IV, ch. 131) en raison de l’élégante finesse de ses pétioles. C’est le Capillaire de Montpellier, Adiantum capillus Veneris, L. — On nomme aussi Cheveux de Vénus la Nigella damascena, L. (Renonculacée), par allusion aux fines découpures de l’involucre. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 356.

Internet Archive

la cuve de Venus

«Labrum venereum vocant in flumine nascentem», dit Pline, XXV, 108. Cette plante n’est point aquatique; c’est le διψαχὸζ de Dioscoride, autrement dit pour Fée le chardon à foulon, Dipsacus fullonum, L. Sainéan (H.N.R., 123) préfere y voir le D. sylvestris, Mill. Dans ces deux espèces, les feuilles, opposées et connées, forment à leur base une sorte de cuvette où s’amasse l’eau des pluies. (Cabaret des oiseaux, Lavoir de Vénus.) (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 356.

Internet Archive

la barbe de Jupiter

«[Arbor] quæ apellatur Jovis barba… in rotunditatem spissa, argenteo folio», dit Pline, XVI, 31. C’est, pour Fée, Anthyllis barba Jovis, L. Le nom de barba Jovis, Joubarbe, a passé depuis Pline à une Crassulacée, Sempervivum tectorum, L. Cette plante, placée sur les toits, passait, dit Albert le Grand, pour écarter la foudre lancée par le dieu de tonnerre. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 356.

Internet Archive

l’œil de Juppiter

Appellation qu’on ne trouve pas chez les Anciens. Pline cite seulement flos Iovis, (XXI, 33), qui serait le φλὀξ, des Grecs, et notre Agrostemma coronaria, L., ou Coque-lourde des jardins ou, pour d’autres, l’A. flos Jovis, D.C. Le Διὀζ ὀφρύζ ou Sourcil de Jupiter était le nom magique de notre Anthémis (Cota) tinctoria L. var discoidea, Willd. Pour J.-B. Porta et Saumaise, cité par Le Duchat, l’œil de Jupiter est le joubarbe, notre Sempervivum tectorum, L.; et Brémond, sans autre prevue, y veut voir l’aunée. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 356.

Internet Archive

Sang de Mars

Sang de Mars, sang d’Arés, par allusion à la couleur pourpre des fleurs: c’est le nom magique d’une Aristolochiée, l’Asarum europæum, L. ou cabaret (cf. Béjottes, loc. cit,, p 157, 158), qui est aussi l’Asarum de Pline (XXI, 78). M. Sainéan dit (H.N.R., 124), qu’il s’agirait de la Sanguinaire; vise-t-il notre Geranium sanguineum L., qui porte ce nom, ou la Sanguinaria de Pline qui serait, d’après Fée, le Polygonum aviculare, L. ? (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 356.

Internet Archive

trefeuil

Τρίφυλλον, trifolium, allusion aux feuilles, composée de trois folioles, de la plante. «Folio coronat et trifolium», dit Pline, XXI, 30, qui en décrit trois espèces: 1° minyanthès ou asphaltion, qui serait pour Fée Psoralea bituminosa, L. (à ne pas confondre avec le ményanthe de Theophraste (IV, II), qui est le trèfle d’eau, Menyanthes trifoliata, L.). 2° Oxytriphyllon. 3° Minutissimum.

Il est probable que Rabelais vise ice le trefeuil (treuffle), notre trèfle fourrager, du G. Trifolium qui comprend de nombreuses espèces. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 357.

Internet Archive

Pentaphyllon

Pentaphyllon, quintefeuille, allusion aux feuilles digitées, à cinq foliole, del la plante. «Quinquefolium… Græci… pentaphyllon… vocant». (Pline, XXV, 62). C’est Potentilla reptans, L. (Rosacée.) (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 357.

Internet Archive

serpoullet

«Serpyllum a serpendo putant dictum,» Pline, XX, 90. C’est le Serpoulet, Thymus serpyllum, L. (Labiée.) (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 357.

Internet Archive

petasites

De πέτασοζ, chapeau, parasol, allusion à l’aspect des feuilles. C’est le πετασίτηζ de Dioscoride (IV, 108), et quelque espèce de notre g. Petasites. (Composées.) (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 357.

Internet Archive

myrobalans

Mirobolanz (Platearius), myrobalan, mirobolan (Antid. Nicholas), Mirabolain (Hortus sanit., 1500). — «Myrobalanum Troglodytis et Thebaïdi et Arabiae… commune est, nascens unguento, quo item indicatur et glandem esse arboris, heliotropio… simili folio», Pline, XII, 46. Fée veut y reconnaître le Morgina oleifera, Lmk. (M. pterygosperma, Gærtn.) des Indes orientales. Il parait plus probable de rapporter le myrobolan des Anciens, avec de Candolle et Planchon, à Moringa aptera, Gærtn. Quant aux myrobalans de la pharmacopée moderne, inconnus aux Anciens, et introduits dans la thérapeutique par les Arabes, ce sont des drupes de diverses esp. du G. Terminalia (Combrétacée) de l’Inde, et des fruits de l’Emblica officinalis, Gærtn. (Euphorbiacée). (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 357.

Internet Archive

been

Been ou ben, mot arabe tiré du Canon d’Avicenne, et encore usité en botanique moderne: le behen blanc est notre Lychnis dioïca, D.C.

D’après Devic (Suppl. du Dict. de Littré) il faut distinguer dans le Ben des Anciens: 1° Le fruit du Morgina oleifera, ou bān des Arabes, dont la semence, ben album des officines, fournit une huile à la parfumerie, 2° les behen blanc et rouge (du persan behem), cités par Rhazi, et qui sont les racines de la Centaurea behen. (Paul Delaunay).

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 357.

Internet Archive

la teigne

Ce mot paraît être ici synonym de cuscute; mais les anciens l’appliquaient aussi aux insectes parasites des végétaux: «Tineæ vermiculis similes constant, quibus paulatim materies perforatur», dit Théophraste (H.P., l. V, ch. 5). Pline (l. XVII, ch.44) et Columelle (l. V, ch. 10) nommait aussi teignes les insectes qui attaquent les plants des figuiers. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 358.

Internet Archive

cuscute

Cuscuta, vulgairement teignasse, cheveux de Vénus, genre de Cuscutacées, qui vit en parasite sur diverses plante. «Miliaria appellatur herba quæ necat milium», Pline, XXII, 78. C’est, pour Sainéan, Cuscuta europæa, L. Mais la cuscute du lin, qu’O. de Serres nomme pailer ou goutte de lin (Théâtre d’Agaric., l. VII), est la Cuscuta densiflora, S.W. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 358.

Internet Archive

la presle aux fauscheurs

Prèle, nom vulgaire de diverses espèces du G. Equisetum (Equisétacées). Pline a déjà noté («Equisetum… in pratis vituperata nobis…», XXVI, 83) le discrédit où les tiennent les faucheurs: soit parce que c’est une plante sans valeur et qui gâte le reste du fourrage, soit parce qu’elle émousse le tranchant de la faux. C’est en effet un des végétaux les plus riches en silice: ses cendres en renferment 90%. Ajoutons que les Equisetum palustre et sylvaticum soit toxiques pour les bovidés. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 358.

Internet Archive

orobanche aux poys chices

Tout ce passage est inspiré de Pline (XVIII, 44) — Orobanche (de ὄροδοζ, ers, ἄγχω, j’étrangle, allusion au parasitisme de ces plantes sur les légumineuses), genre de plantes parasites de la fam. des Orobanchées. — «Est herba quæ cicer enecat et ervum, circumligando se: vocatur orobanche», dit Pline. Mais ce texte s’applique plutôt, comme le fait remarquer Fée, à la cuscute (C. europæa, L. ?) Par contre, la plante que Pline décrit ailleurs (XXII, 80), sous le même nom d’orobanche ou cynomorion est bien une orobanche: soit O. caryophyllacea, Smith, soit O. (Phelypæa) ramosa, L. De Candolle assure qu’O. ramosa nuit beaucoup, en Italie, aux plantations de fèves. L’orobanche du pois chiche est O. speciosa, D. C. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 358.

Internet Archive

aegilops a l’orge

«Hordem [enecat] festuca quæ vocatur ægilops,» dit Pline, XVIII, 44. Il s’agit ici pour Fée, de l’Ægylops ovata, L., qui naît au milieu de l’orge («in hordeo nascitur,» Pline, XXV, 93), la refoule et l’etouffe. Dalechamps et le P. Hardouin ont voulu y reconnaître notre Avena sterilis, L. Hugues de Solier, dans ses Scholies sur Aétius, rapporte également l’Ægylops au Sivado freo des Provençaux (A. sterilis, L.) Enfin pour Ch. Estienne ce serait la folle avoine ou Havron des paysans: autrement dit notre Avena fatua, L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 359.

Internet Archive

securidaca

«Lentem [enecat] herba securidaca quam Græci a similitudine pelecinon vocant», dit Pline, XVIII, 44. Théophraste dit au contraire qu’elle nuit à l’aphaca: «In aphacis autem securina securi similis». (H.P., VIII, 8.) Securidaca, de Securis, hache, allusion à l’aspect de la gousse recourbée en forme de hache à deux tranchants. On y a voulu reconnaître Astragalus hamosus, L. (Securidaca minor de Rauwolf), et Securigera coronilla, D.C. Fée penche pour Biserrula pelecinus, L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 359.

Internet Archive

antranium aux febves

Antranium, graphie vicieuse qui n’existe que dans l’ed. incunable de Pline, Venise, 1469, et que Rabelais a copiée sans plus ample informé. Les éd. ou traductions postérieures portent ateranum (Paris, 1516), ateramnos, ateramos (du Pinet, 1562) ateramon, ateramum, teramum, teramnon, teramon. Dans Théophraste (H.P., VIII, 9), ἀτεράμων signifie dur cru, difficile à cuire, et τεράμων tendre. Ailleurs (De causis plant., IV, 14) Théophraste parle des fèves qui poussent aux environs de Phillipes et que les vents froids durcissent. Pline a copié ce passage à la légère prenant ces adjectifs pour le nom de plantes nuisibles aux fèves: «Circa Philippos antranium nominant in pingui solo herbam qua faba necatur; teramim quum in macro, cum udam quidam ventus adflavit» (XVIII, 44). «Aux environs de la ville de Philippes, il en est une [plante] qui fait périr la fève; on l’appelle ateramon quand elle croît dans un terrain gras, et teramon quand elle vient dans un terrain maigre, et tue la fève qui a reçu l’impression du vent étant mouillée». Et Duchesne tomba dans le même contresens: «atermon, herba fabas enecans». (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 359.

Internet Archive

l’yvraye au froment

«Lolium ex tritico et hordeo corruptis nascitur» (Théophr., H.P., VIII, 8). «Lolium inter frugum morbos potius quam inter terræ pestes memoraverim», dit Pline, XVIII, 44. Lolium temulentum, L., Graminée. Les graines referment une saponine toxique, la témuline; mêlées aux céréales comestibles, elles peuvent entraîner des intoxications (témentulisme). (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 359.

Internet Archive

lierre aux murailles

Lierre, Hedera helix L., hédéracée qui, par ses racines adventices, s’arroche aux vieux murs. «Inimica… omnibus: sepulcra, muros rumpens», dit Pline, XVI, 62. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 359.

Internet Archive

nymphæ heraclia

Nymphea heraclia, allusion mythologique: «Nymphæa nata traditur nympha zelotypia erga Herulem mortua,» Pline, XXV, 37. Pline décrit deux espèces de ce dernier: celui dont la fleur est semblable au lis, notre Nymphea alba, L., et celui à fleur jaune qui est probablement notre Nufar luteum, Sm. En disant nénufar et nymphæa, Rableais entend-il marquer qu’il fait la diffférence des deux espèces? Pline mentionne déjà (XXV, 37) les vertus antiaphrodisiaques de la racine de nénufar: «Eos qui biberint eam duodecim diebus coitu geniturâque privari». (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 360.

Internet Archive

ferule

Ferula communis, D. C., ombellifère dont la tige servait à fustiger les écoliers.

Invisæ nimium pueris, gratæque magistris

Clara Prometheo munere ligna sumis, dit Martial, X, 62, 10. Et Juvénal, Sat., I, v. 15: Et nos ergo manum ferulæ subduximus. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 360.

Internet Archive

Le chou à la vigne

«Pernicialia et brassicæ cum vite odia: ipsum olus quo vitis fugatur, adversum cyclamino… arescit», dit Pline, XXIV, I. «Le chou, disent Ch. Estienne et J. Liébault, ne doit estre planté prés la vigne, ny la vigne prés du chou: car il y a si grand inimitié entre ces deux plantes que les deux plantes en un mesme terroir ayant prins quelque croissance se retournent arrière l’un de l’autre et n’en sont tant fructueuses.» (L’agriculture et maison rustique, nouvelle éd., Rouen, Laudet, 1625, in-4°, l. II. p. 155.) Cette assertion est d’ailleurs d’origine légendaire: d’après une tradition transmise par le scoliaste d’Aristophane (Les Chevaliers), Lycurgue, roi de Thrace, ayant fait détruire les vignes, un cep qu’il allait trancher l’ença tout à coup de ses sarments. Devinant la vengeance de Bacchus, le barbare se mit à pleurer; de ses larmes naquit le chou, remède traditionnel, préventif et curatif de l’ivresse. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 360.

Internet Archive

le ail à l’aymant

Légende antique: «La pierre d’aimant n’attire point le fer quant il est frottee d’ail», dit Plutarque en ces Symposiaques (l. II, quest. 7). Cf. ce que Rabelais dit plus loin (l. V, ch. 37) du Scordeon. Une écrivain médiéval, Philippe de Méaières, raconte encore que des nautionniers méridionaux ayant un jour frotté leur boussole, ou calamite, ils perdirent leur direction: car cette «souillure empêche l’aiguille de regarder l’étoile belle, clair et nette» (l’étoile polaire ou tramontane). (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 360.

Internet Archive

l’oignon à la veue

«Omnibus etiam [cepæ generibus] odor lacrimosus», dit Pline, XIX, 32. L’oignon renferme du sulfure d’allyle, irritant pour la muqueuse conjonctivale. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 360.

Internet Archive

la graine de Fougere, aux femmes enceintes

«Si [filix fœmina] mulieribus gravidis detur, abortum facere, si ceteris, steriles in totum reddere aiunt» (Théophraste, H.P., IX, 20). «Neutra [filix] danda mulieribus, quoniam gravidis abortum, cæteris sterilitatem facit» (Pline, XXVII, 55). — Le πτερὶζ de Dioscoride et Théophraste, blechnon ou Fougére mâle de Pline, est pour Fée notre Polypodium [Polystichum] filix mas, L. Le Θηλνπτερίζ de Théophraste et Dioscoride, Nymphæa pteris ou filix femina de Pline est pour Fée notre Polypodium [asplenium] filix femina, L. La fougère mâle passait jadis pour abortive. On ne lui reconnaît plus que des vertus tænifuges, encore que les propriétés toxiques de la filicine en rendent l’emploi peu recommendable pour la femme enciente. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 360.

Internet Archive

la semence de saule aux nonnains vitieuses

«Semen salicis mulieri sterilitatis medicamentum esse constat», dit Pline, XVI, 46. «L’écorce, les feuilles et la semence du Saule sont astringentes et rafrîchissantes, dit Lemery; on en fait prendre la décoction pour arrêter les ardeurs de Vénus». (Dict. les drogues simples, p. 770.) La pharmacopée emploie encore comme antispasmodique le Salix nigra. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 360.

Internet Archive

l’umbre de if, aux dormans dessoubs

If, Taxus baccata, L. (Junipéracée) — L’ombrage de l’if est dangereux, dit Dioscoride, surtout quand il est en fleur, ajoute Plutarque: «Ut qui obdormaint sum ea cibumve capiant moriantur», enchérit Pline, XVI, 20. Mais Pena et Dalechamps assurent le contraire, et avec raison. Les observations d’éruption miliaire rapportées en 1789 par Harmand de Montgarni ne semblent pas relever de cette cause. L’if renferme un alcaloïde, la taxine de Marmé, et un glucoside, la taxicatine de Lefebvre. Mail ils ne sont pas volatils; on n’a observé d’empoisonnements que par ingestion de druples chez les enfants ou de feuillage chez les équidés. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 361.

Internet Archive

aconite

Aconitum (Jean Lemaire, Ill. des Gaules, I, 20): Aconite (d’Aubigné, IV, 74; Ronsard); Aconit (A. Paré). — Aconitum, genre de Renonculacées qui renferme divers principes toxiques, parmi lesquels des alcaloïdes, aconitine, napelline, etc. L’aconit à fleurs jaunes des Alpes, A. lycoctonum, L. (de λνχοζ, loup, χτείνω, je tue), ou tue-loup, contient un alcaloïde particulier que Goris distingue de l’aconitine sous le nom de lycoctonine. On le mêlait, haché, à une pâtée de viande pour empoisonner les loups et autres animaux maalfaisants: «Pantheras perfricatâ carne aconito, venenum id est, barbari venantur», dit Pline, VIII, 41, et XXVII, 2: «Tangunt carnes aconito, necantque gustatu earum pantheras». (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 361.

Internet Archive

pards

Léopard d’Afrique ou panthère (Felis pardus L.) pardalis d’Aristote, pardus de Lucain et de Pline, cf. H.N. VIII, 23: «Pardos, qui mares [pantheræ] sunt, appellant». (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 361.

Internet Archive

le flair du Figuier, aux Taureaux indignez

D’après Pline, XXIII, 64, «Caprificus tauros quamlibet feroces, collo eorum circumdata, in tantum mirabili natura compescit ut immobiles præstet.» Cette légende se retrouve dans Plutarque (Quœst. Sympos., 7) et Isidore de Séville (Orig., XVII, 7). Il s’agit ici du figuier sauvage, Ficus carica. L. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 361.

Internet Archive

la cigue aux oisons

Rabelais a mal lu: c’est l’ortie que Pline (X, 79) accuse de nuire aux oisons: «Pullis eorum [anserum] urtica contactu mortifera». Au reste, la ciguë ne leur serait pas moins pernicieuse. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p.361.

Internet Archive

le poupié aux dents

Rabelais a mal lu: «Mobiles dentes stabilit commanducata [porcilaca]» dit au contraire Pline, XX, 81. «Commanducata dentium stupores sedat», écrit aussi Dioscoride, II, 117. Il est à noter que ce sont là vertus attribuées au pourpier cultivé, Portulaca oleracea, L., mais Pline les insère, par erreur, au chapitre de son Porcilaca, peplis ou pourpier sauvage, qui est Euphorbia peplis, L., plante au latex âcre et corrosif. Au reste, le pourpiuer n’a pas plus d’action sur les dents et gencives que les autres salades. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 361.

Internet Archive

l’huille, aux arbres

D’après Pline, XVII, 37: «Pix, oleum, adeps inimica præcipue novellis». (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 361.

Internet Archive

angine

Angine, angina (Celse) de angere, étrangler. Squinanche, Synanche (Galien) (de σὺν, ἄγχω, étrangler) ou esquinancie, noms sous lesquels les anciens auteurs désignaient les affections suffocantes aiguës de pharynx et du larynx: angines, croup, phlegmons amygdaliens, rétropharyngiens, etc. Ce terme était comme on voit un peu confus: «Nos apoticaires barbiers ne sçachantz aucunement discerner des accidentz qui adviennent en ces parties, lesquels sans rien excepter ilz appellent Squinancie», dit Lisset Benancio, Déclaration des abuz et tromperies qui font les apoticaires, Médicine anecdotique, hist. et littéraire, 1901, p. 302. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 362.

Internet Archive

Oxylus

Légend tirée d’Athénée (Banquet, 3, 78). Oxylus, fils d’Orius, eut de sa sœur Hamadryas huit filles qui furent les Hamadryades, et présidèrent à divers arbres. Les noms d’arbres sont dès lors féminins dans l’original. Rabelais, sans y prendre garde, en a tradiuit la majeure partie par des noms masculins, et parfois arbitraires: si l’on retrouve Ampelos dans la vigne, Sikê dans le figuier, Carya dans le noyer, Ptelea dans l’ulmeau ou orme (Hœfer y veut voir un peuplier), par contre Balanos n’est peut-être pas le chêne comme le prétent Rabelais, mais quelque arbre glandifère indéterminé (on a pensé au Myrobalan); et il n’est pas davantage prouvé qu’Orea soit la nymphe du hêtre, comme le veulent les Anciens, ou celle du Fenabrégue que Rabelais endend lui dédier. (Cf. A. Garrigues, A propos d’un passage de la botanique de Rabelais, L’association médicale, october, 1923, p. 219-222). (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 364.

Internet Archive

Fenabregue

Corruption du mot provençal Falabreguié. C’est le Lotus arbor des anciens botanistes et notre Celtis australis, L., ou micocoulier. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 364.

Internet Archive

grand chirurgien

Allusion aux vertus thérapeutiques de cet arbre. Dioscoride en vante la deuxième écorce contre les derrmatoses, et Pline dit: «Ulmi et folia et cortex vim babent spissandi et vulnera contrahendi». XXIV, 33. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 364.

Internet Archive

putrefaction

On voit que Rabelais est encore imbu de la théroie aristotélicienne de la génération spontanée. Quant aux vertus parasiticides du jus de chanver, elles sont invoquées par Pline, XX, 97: «Succus es eo vermiculos aurium et quodcumque animal intraverit, ejicit. (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 364.

Internet Archive

caillebots

Rabelais a copié Pline, H.N., XX, 23, 97, sans vérification. Il est facile de constater que ni le jus des tiges, ni celui des sommités fructifères du chanvre, retirés par expression, ne donnent avec l’eau le moindre précipité. Ce n’est qu’au cours du rouissage que la fermentation putride des bottes de chanvre rend l’eau des routoirs louche, écumeuse et puante. — Fée pense que dans ce passage, Pline a mêlé plusieurs faits empruntés à Dioscoride, les uns concernant le chanvre, et les autres une plante différente. Il s’agit ici d’une Malvacée dont la décoction est en effet émoilliente et mucilagineuse. (Alathæa cannabinum, L., de l’Europe meridionale.) (Paul Delaunay)

Rabelais, François (ca. 1483–1553),

Oeuvres. Édition critique. Tome Cinquieme: Tiers Livre. Abel Lefranc (1863-1952), editor. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1931. p. 364.

Internet Archive

le podagres sclirrhotiques